サスペンスやミステリーのドラマなんかに殺人はつきものだよね。というかそれがメインだよね。

で、死体が発見されると死んだ原因などを解明するために監察医のところに運び込まれ、事細かく調べられ真実へと一歩ずつ近づいていきます。こういった専門知識は世界観にリアリティを与える重要な要素である。僕自身ミステリーを描いていて、結構勉強したので自分用メモとしてまとめてみた。

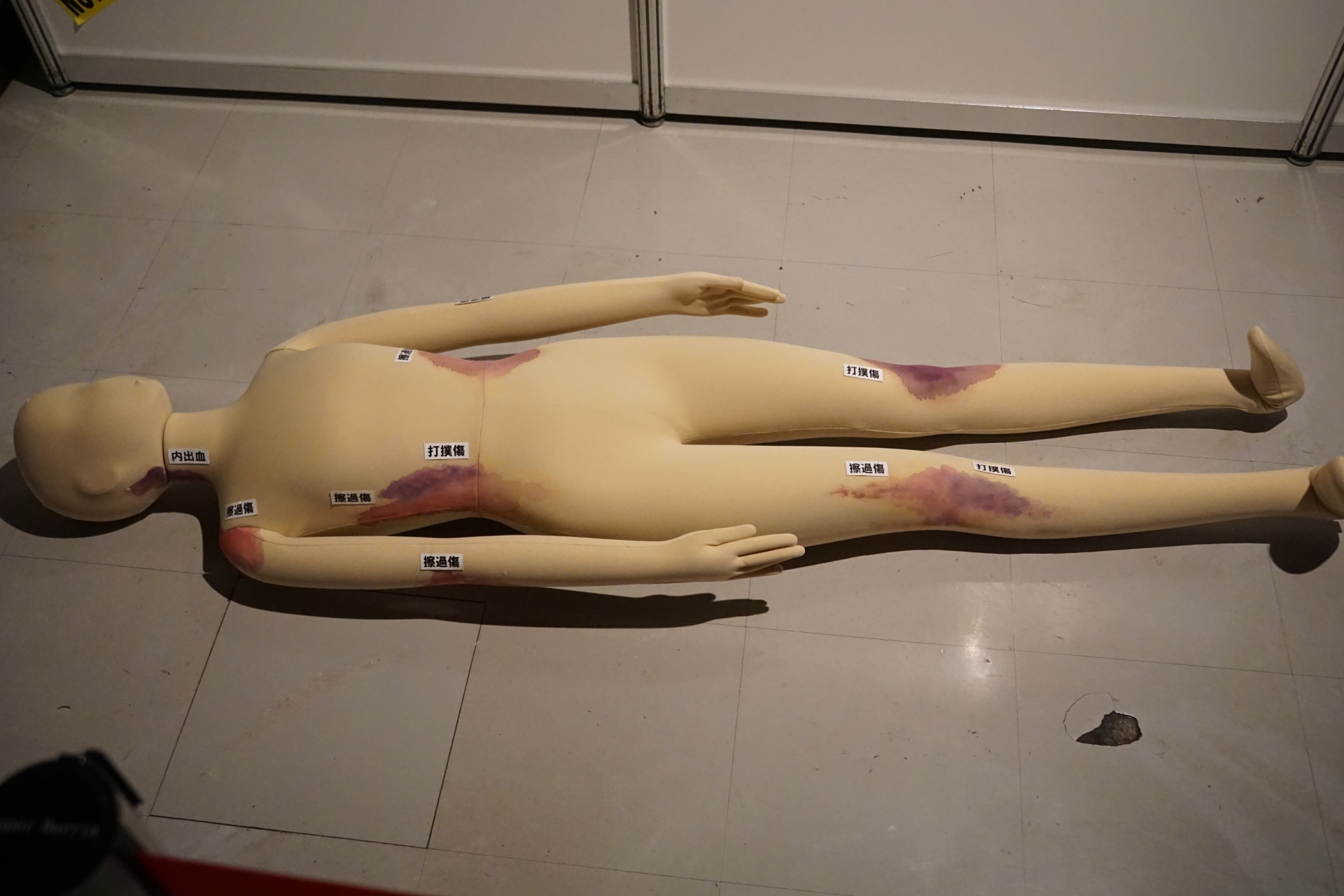

※死斑などの画像は全てイメージなので実物とは全く違います。

死亡推定時刻とは?

そもそも死亡推定時刻とは、何時頃に死んだのかを推測する方法。って言葉のまんまだけど・・・。

結構奥が深くて、人が死ぬと様々な死体現象というものが体で起きていくのです。その現象を一つ一つ検証して逆算することで、死んでしまった時間を推測することができるんです。

死んでから間もない状態だと推測がしやすいそうなのですが、時間が経つと虫などに食べられたり、雨風に吹かれて傷んだりと推測しにくくなると言われてますね。

死亡推定時刻を求めるにはいくつもの要因がある

さらっと死亡推定時刻だけで済ませちゃう映画やドラマもあるけど、ちょっと一言加えると漫画作品などにリアリティを与えてくれるものです。結構読者とかって専門的なうんちくを好むものなのです。

体温の低下

最もポピュラーな死亡推定時刻の割り出しが体温だと思う。直腸内温度という名の肛門に体温計を挿して測るのが一般的。CSIなんかだと演出上、肝臓の温度を測ったりしてましたね。というようにミステリーを見てるとかなり馴染みのある方法だと思う。

最もポピュラーな死亡推定時刻の割り出しが体温だと思う。直腸内温度という名の肛門に体温計を挿して測るのが一般的。CSIなんかだと演出上、肝臓の温度を測ったりしてましたね。というようにミステリーを見てるとかなり馴染みのある方法だと思う。

徐々に下がっていく体温を元に逆算し死亡推定時刻を割り出すのがこの方法なのです。ちなみに気候や季節などにも左右されるので注意。

死後どれほどの早さで体温は下がるのか

この部分が知りたくて僕は結構色んな本を読み漁りましたw色んなものに影響されるため、確実なものを出すことはできずおおよその時間になってしまう。

死後2~3時間までは皮膚によって保護されるため体温の低下はゆっくりとしていると言われている。

冬の場合3~10時間までは、1時間ごとに2度くらいで体温が下がっていく。

春や秋では1時間ごとに1度くらいで体温が下がっていく。

夏の場合は1時間ごとに0.5度くらいで体温が下がっていく。

| 気温 | 直腸温 |

|---|---|

| 3~5℃ | 1時間ごとに2℃体温が下がる |

| 12~14℃ | 1時間ごとに1℃体温が下がる |

| 18~20℃ | 1時間ごとに1℃体温が下がるが、体温が30℃を切ると2時間に1℃下がるくらいになる |

| 21℃~26℃ | 1~2時間ごとに1℃体温が下がる |

体格や室温などによって差がかなり出る

体温による死亡推定時刻は案外当てにならないらしい。死亡状態や服、布団、外なのか家なのか、体格などで相当変わってくるからだとか。

発見が早ければかなり正確らしいのだが、金田一少年みたいにさっき会った人が死んでるとかは稀だと思う。

漫画で使う場合は他の説明を省ける

最悪死亡推定時刻だけサラッと言ってもいいけど、少しだけリアリティをもたせたいという時に便利だと思う。直腸温が何度で逆算すると~みたいな下りを入れるだけで「おぉ~」と読者はうなってくれると思う。

もし、もっと追求して本格的な捜査を演出したいのであれば、これから紹介する死斑や角膜混濁、死後硬直なども扱ってみるといいかも。

死後硬直

死んだ後に体が固まっていくという不思議なメカニズムを利用し、死亡推定時刻を割り出すのがこの死後硬直。

死んだ後に体が固まっていくという不思議なメカニズムを利用し、死亡推定時刻を割り出すのがこの死後硬直。

硬直具合で死亡時刻がわかる

死後硬直というが、人間が死んですぐは全身の筋肉の緊張がなくなり、弛緩状態というダラ~ンとした感じになる。

時間経過と共に部位が硬直していく。

| 時間 | 硬直部位 |

|---|---|

| 1~3時間 | 顎から首にかけて硬直し始める |

| 3~4時間 | 肩や肘、股と膝が硬直し始める |

| 5~6時間 | 手足の指が硬直し始める |

| 11~12時間 | 全身が硬直する |

| 17~18時間 | 最も硬直が強い |

| 30~40時間 | 全身の硬直が解け始める |

| 70~90時間 | 硬直が完全に解ける |

といったように、死後24時間かけて全身が硬直し、それ以降は酵素が体を融解していくため徐々に解けていき3~4日かけて完全に硬直が解ける。

死体が置かれた環境で変化する

やはり温度や天気、個人差などで結構ブレる。

冬場は夏に比べて硬直が始まるのが遅くて長い、高齢者と子供は硬直が弱くて短いなど。

激しい運動をした後は硬直が早く起きたりする。これはすぐに説明するATPというのが関わっているらしい。

なんで死ぬと硬直するのか

ちょっと専門的な知識になるのだけれど、ATPというエネルギー物質が筋肉を動かすのに使われてるのだそうだ。

で、死んでしまうと筋肉自体は緩んでいるのだが、このATPという物質が補給されないから筋収縮が起こって死後硬直となるとのこと。

死斑

死斑を知っている人はなかなかマニアックな人だと思う。ミステリーで登場する頻度はあまり多くない方かなと。

死斑を知っている人はなかなかマニアックな人だと思う。ミステリーで登場する頻度はあまり多くない方かなと。

まずは死斑とは何なのか、というところから説明していこうと思う。

死斑のメカニズム

人間が死ぬと心臓が止まり、当然のごとく血の巡りもなくなる。そうすると血が重力によって沈んでいき、体の下の方へと溜まっていき皮膚を通して見えるようになる。

仰向けなら下になっている背中や腰など、首吊り自殺なら足先といった具合。見た目はアザのような感じ。

死斑の文章表現が厄介で描き方がわからず僕は困った。ドラマなどでも言葉だけしか出ず、どういったものなのかピンとこなかった。が、最近はネット検索で画像が出てきたりする。僕の場合は結構色んな本を買って調べていたら写真を見ることができ、アザのようなものなのだとわかった。

死斑から導く死亡推定時刻

死斑は死んだ後にゆっくりと発生する現象で、この発生具合をみて死亡推定時刻を判断していく。

| 時間 | 死斑の状態 |

|---|---|

| 20分~1時間 | 体の下になっている部分に”小さな斑点”が出る |

| 2~3時間 | 斑点と斑点がつながり大きな死斑となってくる |

| 4~6時間 | 体位を変えると死斑が動いたり、指で押すと色が薄くなる |

| 6~12時間 | 体全体に広がり、体位を変えても死斑の場所の変わり方がゆっくりしている |

| 12~20時間 | 体位を変えても死斑が消えない |

となっていて、色の濃さや動かしてどう変わるかなどで死亡推定時刻を判断していく。腐敗が始まっていると24時間以上経過していることになる。

また覚えておくとオトクなのが、体の下以外にポツポツとした死斑がある場合は死体の体位の変化があった証拠になる。運んだりしたという推測につながります。

死に方で死斑の色が変わる

死斑は血であるため死に方によって色が変化することがある。

一酸化炭素中毒や凍死の場合は、鮮紅色(明るい赤色みたいな)の死斑が出現する。窒息死の場合は濃い紫色になる。これはヘモグロビンの結合によるもので発生する現象。

一酸化炭素中毒であればヘモグロビンと一酸化炭素、凍死であればヘモグロビンと酸素、窒息死であればただのヘモグロビンといった具合。

死斑ができない場所が生まれることもある

体の下の部分にできる死斑だけど、何故かすっぽりと抜けてしまっている部分がある時がある。

これは、何か物などが体を圧迫していて、毛細血管に血が溜まらずに死斑がでないという場合に起こること。最初は死斑がなくても、長い時間が経つとできている死斑が徐々に広がっていく。

覚えておくと現場になかった物の存在が明らかになったりと結構使える場面がある。

欠点があるので参考材料程度

死亡推定時刻の判断材料に死斑だが、やはり確実とは言えない。

死んだ後に体位が変化したりすると、死斑が出現しなかったり、位置が変わることがある。これは何かサスペンスのトリックで死体を動かし続けて死斑出現をさせなかったっていうのを見たけど、絵面を想像したら笑ってしまったw

生きているころから寝たきりの人だったりすると、すでに血が溜まっているため死斑の発現が早かったりする。

角膜混濁

死んでしまうと当然のごとく栄養は供給されなくなり、体は乾燥し始める。その乾燥で死亡推定時刻を割り出す代表格が角膜の状態。つまり目なのです。

死んでしまうと当然のごとく栄養は供給されなくなり、体は乾燥し始める。その乾燥で死亡推定時刻を割り出す代表格が角膜の状態。つまり目なのです。

目の角膜は基本的に潤っていて最も乾燥の影響を受けやすい。死亡後、角膜は透き通った状態から徐々に不透明になっていく。目を開いているか、閉じているかでもかなり時間経過が違ってくる。以下の表は閉じている場合の話。

| 時間 | 角膜の状態(目を閉じている) |

|---|---|

| 1~2時間 | 角膜が湿っていて生気もあり、瞳が透けて見える |

| 3~4時間 | 瞳が白くくもってくる |

| 5~8時間 | 角膜がとうとう乾燥し、瞳のくもりも強くなる |

| 9~11時間 | 角膜が濁り始める |

| 12~23時間 | 角膜がかなり濁り、瞳がほとんど見えない |

| 24~40時間 | 角膜がさらに強く濁る |

| 48時間以上 | 角膜の濁りすぎて瞳が見えなくなってしまう |

もちろんのこと、天候や死体が置かれた環境によっても変化してくるため、確実というものではない。

目を開いていると進行が速い

当たり前だけど、目を開いたまま死ぬと角膜の乾燥は速くなります。死後10分ほどで角膜の乾燥が進んで、あっという間に混濁してくることさえあるとのこと。いかに目が常に潤っているのかがわかる。そんな僕はドライアイ。

また半目だとその開いている部分だけ乾燥するというケースもあることを覚えておくと何かに使える・・・かもしれない。

胃の内容物

ミステリードラマとかで目を覆いたくなるのが胃の内容物。まさにゲロって感じの作りに「うっ・・・」となってしまう人もいるかと思う。そんな食べ物の消化具合からも死亡推定時刻を割り出すことができる。

ミステリードラマとかで目を覆いたくなるのが胃の内容物。まさにゲロって感じの作りに「うっ・・・」となってしまう人もいるかと思う。そんな食べ物の消化具合からも死亡推定時刻を割り出すことができる。

食べ物は通常、口から入り、食道を通り、胃で消化され、小腸・十二指腸・空腸・回腸・大腸へと運ばれる。

| 時間 | 消化具合 |

|---|---|

| 1時間以内 | 胃の中で消化中 |

| 2~3時間 | 胃か小腸に残ってる |

| 3~4時間 | 十二指腸を通過中 |

| 5~6時間 | 空腸や回腸を通過中 |

| 6~12時間 | 回腸から大腸へと移っている |

個人差がかなりあり、ストレスなどを感じている人だと消化が遅かったりするため、あまり死亡推定時刻を割り出すのに適していないという意見もある。だが、死体の状態が悪いときなどに死亡推定時刻を割り出す突破口になったりする。

どこで食事したか、誰といたか、毒物はあったのかがわかる

死亡推定時刻の話からは脱線しちゃうのだけれども、胃の中の食べ物がわかると外食したお店がわかったりと被害者の足取りをたどることができる。また、一緒にご飯を食べていれば誰といたかもわかり、容疑者浮上の手助けにもなる。さらには毒物が混じっていればもちろんわかる。

そういった意味でも胃の内容物は情報の宝庫で非常に扱いやすい。だからミステリードラマなどではしょっちゅう登場する。

おしっこ(尿)

なんとおしっこからも死亡推定時刻を割り出すことができる。

なんとおしっこからも死亡推定時刻を割り出すことができる。

どうやってわかるのかというと、膀胱に溜まっているおしっこの量で分かるとのこと。

トイレへ行く時を思い浮かべてみて欲しい。例えば寝る前にはおしっこは溜まっていないけど、朝方は大量に溜まっている。その具合で夜なのか、朝なのかといった大まかな推測ができるというもの。

注意としては絞殺の場合は筋肉が緩んでおしっこやうんちなどが出てきてしまうため、この方法で死亡推定時刻を予想するのは難しくなる。

腐敗

死んでしまうと体はどんどん腐っていくのが自然の摂理。その腐敗具合からも死亡推定時刻を割り出すことができる。

死んでしまうと体はどんどん腐っていくのが自然の摂理。その腐敗具合からも死亡推定時刻を割り出すことができる。

腐敗はどのようにして起こるのか

腐敗は、体内や体外の細菌がどんどん増えていくことで体の細胞などが分解されていく。体内では最も細菌が多い腸から始まっていく。死んだら自らを滅ぼしていくのはよくできているなぁと感心してしまう。

腐敗の進行と現象

腐敗が起こると死体がどうやって変化していくのかで、おおよその死亡推定時刻を割り出していきます。また季節や気温などによってかなり変化してくる。

| 季節 | 腐敗具合 |

|---|---|

| 春と秋 | 死後2日で腐敗が始まり、3~7日でガスが発生して体が大きく膨れ上がり、その後は水疱ができ破れ真皮が露出してくる |

| 夏 | 死後1日半程度で腐敗が始まり、3日でガスが発生して体が大きく膨れ上がり、その後は水疱ができ破れ真皮が露出してくる |

| 冬 | 死後7日で腐敗が始まり、1ヶ月以上でガスが発生して体が大きく膨れ上がり、その後は水疱ができ破れ真皮が露出してくる |

ちなみに腐敗は、温度、湿度、空気が3大要因と言われてる。

- 高温すぎても低温すぎても進行が遅くなるため、最適な温度は20~40℃と言われてる。

- 死体の水分が失われると乾燥しミイラとなってしまうため腐敗できない。そのためある程度の湿度が必要になってくる。

- 空気の流れがあることで腐敗の進行が速くなってくる。

腐敗ガスと巨大化について

表で少し触れたガスと体が大きく膨れ上がる現象ですが、これは細菌の繁殖によって発生するガスで腐敗ガスと呼ばれる。で、この腐敗ガスがどんどん増えると当然体を包んでいる皮膚が伸びていく。このことを体が大きくなることから巨人化なんて言われてたりする。巨人化すると目が飛び出したりと、それはまぁすごいことになる。

進むと出て来る腐敗血管網

これは皮膚の静脈が黒褐色や緑褐色の枝状に見える現象で、太い血管の多い腕や足、胸などに現れて、お腹や顔以外に出やすい。

この腐敗血管網だけど、腐敗の進行速度が速いと現れないことがあるということを覚えておくといいかも。

腐敗によってお腹が緑色に

細菌が侵入するとヘモグロビンの分解物を硫化して、緑色の硫化ヘモグロビンなどにしてしまう。そのため最も細菌がいるお腹が

場所によって大きく変わる

死体が置かれた状態で大きく変化するのが腐敗。

空気中で1週間かかる腐敗が、水中では倍の2週間、土の中だと数倍になって8週間と言われている。

白骨化するのに地上だと約1年、土の中だと7~10年かかると言われている。さらに地上は昆虫や動物が嗅ぎつけて食べてに来るため1ヶ月で白骨化してしまうというケースもある。

死因でも変化してくる

腐敗は体に残っている水分量によって速度が変わってくる。水分が残っていれば残っているほど腐敗はどんどん進んでいく。

窒息死や急死、中毒死は水分が多いので腐敗がよく進む。出血多量などで死ぬと水分が外に流れるため遅くなる。溺死でも腐敗は遅くなるのだとか。

死亡推定時刻は色々な要因を参考にして割り出す

正直、どれか一つで確実な死亡推定時刻というのは割り出せないことがわかった。なので、紹介した体温やら腐敗具合などを総合的に見て、大体いつ頃殺されたのかを突き止めるといった感じになる。

けど、漫画的にはそんなにそこに焦点を当てて描くとページ数がかさんでしまってテンポが悪くなってしまうと思うので、基本的にはちょっと登場させるくらいで良いと僕は思う。ただ、死後経過と共に遅れて現れるというケースもあるため、そういった意味で主人公の認識が違っていたりするのは面白いかもしれない。

ちょっとリアリティを与えたいという時に使うのがやっぱりベストな専門知識かな。

どうも、ぷ~ちんです。

ちょっとした豆知識とかって結構読者は喜ぶものだと思ってます。なんかトリビアかなんかでムダ知識を得ることが人間の幸せとか言ってたような。